~DIYでフレット交換/フレットはジムダンロップやジェスカーが有名/交換はリスクを伴うので作業のコツをよく確認すること~

私のセミアコは 自分でフレット交換して30数年経っていることに気づきました。

当時、クラウン幅が3mmもあって 高さが1.4mm近くはあったと思います。

このページは概要編ですが、ひと竿分全部の作業記録(詳細編)はコチラも参照してみて下さい。

自分でフレット交換をやったの?

うん、私は高価なギターを持っていないから、自分でフレット交換するよ~。

高価なギターなら躊躇するかもね(笑)修正できるから失敗はないんだけどね。

《要点シリーズ》 第2章『オリジナルの音作りとDIY』④フレット交換

私のセミアコをフレット交換したのは、昔ラリーカールトンが使っていたジムダンロップの6100ジャンボフレットが流行っていた頃です。

サウンドハウス/ジムダンロップフレット 一覧

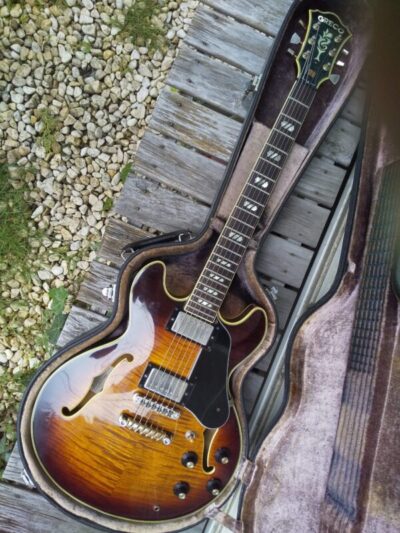

劣化したパーツを各所交換するなど、自分でメンテナンスを繰り返して40年使ってますがコンデションはバッチリです。

映ってるケースもネック角に合わせて、ボディーの収まる部分のピローに100均のスポンジを中に仕込んで嵩上げしています。

当時は動画等のプロの解説もなく、無謀にも雑誌を見て自分で施工したのです…。

最も問題なのは、フレットを抜くときの指板の剥がれ

この画像は、フレットレスベースを作った時の画像ですがフレット抜きまでの工程は同じです。経験があるため綺麗に抜けました。

(1)フレットを抜く作業は、細心の注意が必要な工程ですが、今ならフレットに熱を加えて接着剤を柔らかくするとか、スチームアイロンを使うとか作業のコツがネットで色々紹介されてます。

(2)新たに差し込むフレットの両先端のタング(脚)は、フレットの長さよりも3mmくらい 喰い切りかリューターで切削してクラウンだけ残るようにしておきます。これをやらないで打ち込むと フレットが最後まで溝に入らなくなります。

(3)指板形成は 大きなサンドペーパーホルダーを使ってセンターラインを真っ直ぐに形成して サンディングブロックでフレットのローからハイまで均等に280~400番のサンドペーパーをかけます

フレットの土台になる大事な工程です。

(4)フレットを打ち込むときは、事前に長い金属製の定規でネックが真っ直ぐになっていることを確認してから行います。

(5)打ち込みは プラスチック(ゴム)ハンマーでコツコツと最後まで差し込むイメージで行い、短い定規で高さのカタツキがないかチェックします。カタカタしたらハンマーでコツコツ高さを合わせます。

(6)擦り合わせは、必要な時に サンディングブロックでフレットのローからハイまで均等に 細目のサンドペーパーをかけます。

その前に 全てのフレットを黒マジックで塗ってペーパーがかかっているところが目視できるようにしながら均等にペーパーかけするとよろしいです。

(7)擦り合わせをすると フレットの先端部が平たくなりますが、丸くする専門ヤスリがない場合(私も持っていません)は この記事を参考にしてください。

(8)仕上げは、フレットの両先端のバインディング部の加工ですが、私はリューターで歯医者さんみたいに面どり加工しています。スライドした時に引っかかりを感じないように丁寧かつ慎重に削ります。

これら7つのコツで概ね作業は出来ますが、ネットを見ると やり方が微妙に違いがあるようですので 複数の資料をよく学習してから作業するようにしてください。

話は変わって、実はその後、クラウン幅を細くしたくなって、フレットを抜かずに、指板のマスキングと指板保護のステンレス板を当てながら、フレット側面をダイヤモンドやすりで削って2.78mmに加工したんです…。

電子ノギスで全フレットのチェックを繰り返したのを覚えてます。

重ね重ね無茶な事をしたものです。

幸いにも指板に目立ったダメージもなく、フレットの両端もリューターで再処理したので、他人に見せても分からないと言われます。

そういうわけで、現在のクラウンは幅2.78mmで高さ1.3mm。35年経過でもメンテの成果が出ているのではないでしょうか。

その後も凝りもせずに再作業した記事がこのページ。

しばらくぶりのフレット脱着作業

最近、フレットの脱着を行ったのは、買ったばかりの6弦のテナーウクレレ。

このウクレレは、14フレットから19フレットの指板がボディー貼りつけなのですが、波打ちがあって、本体を交換してもらったものも同じだったので、2万しない安物だからと、フレットを5本抜いて、指板を平面に削り、再フレットしました。

一番手間がかかったので愛着があります。

指板の平面処理後は、表面が粗面になります。

そのままにしておくと、湿気を吸収しやすくまります。

また、弾いていて指先に違和感が生じます。

その対策としてオススメなのは、今話題の蜜蝋ワックス。

僅かの量を指に付けて指板にマッサージするように塗り込みます。

黒艶と表面の締まりが出て、防湿効果の他、指先の感触が良くなるので弾き易くなります。

サウンドハウス/ねこだまり工房 自家製クリア蜜蝋ワックス次に、ヘッドの裏側やネックは、オリジナルが木肌ガサガサで弾きにくかったので、100均のサンドペーパーで削りなおして、100均のニス仕上げ。

ネックは あまりもののオイルステインで着色して100均のクリアラッカーで仕上げ。

自分ながら「よ~やるわ」と思いましたが、これが結構大変で、ウクレレのフレットは、クラウンの高さが1mmでタング(足)の厚みが0.52mmしかないため、一度抜くとかなり変形して、リフレットすると波打ちしたり、抜けたり。

新しいフレットワイヤーを取り寄せるべきなのですが、試しにタング部分に何ヵ所かニッパーで切れ目を入れ、前後向きの足を作って、リフレットしてみたんです。

これが結構うまく行きました。

(この動画は https://twitter.com/snjfather にも掲載)

フレットの打ち換えは、自信のない方は、やらない方が無難です。

自己責任でチャレンジしたい方のみ行うことをすすめます。

高リスクの作業となります。

なお、動画のボディーに付いている赤いものはピエゾマイク。

通販で2~300円で買ったもので、両面テープ仕様だったものをDIYで中に100円ショップの超強力磁石13mmを内蔵したもの。

ボディー裏側にもう1枚の磁石を仕込んで、トップ板を挟むようにガッチリ付いています。

6弦ウクレレの演奏動画は、このページに収録されています。

【まとめ】

ギターフレットの交換は経験が必要なので、事前にやり方を確認して注意しながら行えば自分で行えます。

しかし、リスクがあるので自己責任の覚悟は必要です。

慣れれば修正が出来るので失敗はありません。

勇気をもってチャレンジしてみたい人は、この記事を参考にしてください。

教訓:「ウクレレやマンドリン、バンジョーのフレットは再利用できない」です。

やり難いフレットの種類もあるんだね?

うん、そもそもフレットは減ったから交換するのが殆どだから、再利用は、めったにないんだけどね。

《要点シリーズについて》

通勤・通学の移動時間に、ボリュームのある記事に遭遇すると「この話は、つまりどういうことなの?簡潔に教えてくれないかなぁ!」と思うことが多々あります。

このため、このページは出来るだけ短く、大事な要点だけをまとめてあります。

要点シリーズになっているので、前後ページへのシフトやメニューを使って、毎日1ページづつ読んでいけば、自分で行うメンテナンスはバッチリです!