~DIYで出来るメンテナンスやセッティングのコツを覚えるとギター・ベース等の出る音への理解が深まり演奏が上達していきます~

ギターを始めて一生懸命練習してるんだけど、Fコードが鳴らない…やめちゃおうかな…。

ナットのメンテナンスをしたことないんだね?

早く上達する人は、練習以外にセッティングのコツを学んでるんだよ。

エレキギター・ベース、アコースティックギター等を新品で購入して、そのままの状態で、懸命に練習し続けてる人って多いですよね、メンテナンスせずに続けてもなかなか上達しません。

冒頭に話が出たナットの高さについては、次の記事を参考にしてみてください。

《要点シリーズ》第1章『エレキの上達はメンテナンス次第』①エレキの上達にはメンテナンスが必要

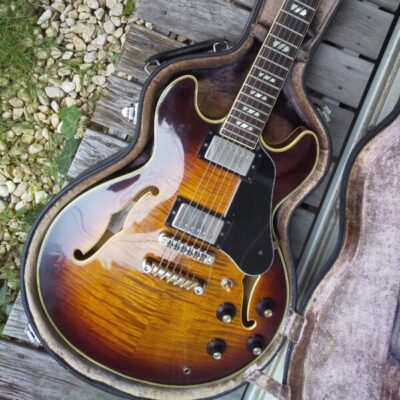

弦楽器は、弦の引っ張る力とネックの反発する力のバランスで成り立っています。

そういうバランスが崩れると、例えば弦の高さが徐々に高くなったり、弾きにくい状態に向かっていきます。

メンテナンスの必要性に気付かない

はじめから状態がよくなかったり、気温や湿度でも変化するので、ベストな状態をよく知らない初心者の方は、メンテナンスの必要性を気付きにくいのです

例えば、左手のハンマリングオンが良く鳴るベーシストのベースは、フレットの高さが1.4mm位で、弦高を低めに調整してあるケースが考えられます。

プロの場合は、専門のスタッフがこういう調整をしていますが、そのミュージシャンも上達するまでは自分で調整して、弾き易い状態で練習をしていたはずです。

弦楽器は状態が変わるから、こまめにメンテナンスすることが大事なんだね!

私は気が付かないうちに 弾きにくい状態で練習してたのか~。

そうそう、だから自分で出来るセッティングのコツを覚えるには、この「要点シリーズ」が役に立つんだよ。

難しいのはちょっと…。

急に専門的に感じる内容も出てくるけど、感覚的に覚えるだけでイイんだよ。

それだけでも上達への早道になるよ。

この「要点シリーズ」では、DIYを基本に記述していきますので、工作技術的なことが中心になります。

一方で、上達のコツにはトーン(音質)の課題もあると思います。

私たちが「ギター上手だね。」と感じる時には、ポロ~ンと一音聴いただけでもそう感じます。

ベースやギター等の弦楽器をいかに奏でさせる(しっかりと発音させる)かという事だと思います。

永遠の課題なんだけど。

アマチュアでプロよりテクニックがある人はたくさんいますが、音にオリジナリティーや心に伝わる響きがないと、聴き手から忘れられてしまいます。

プロにはその響きがあるんだと思います。

DIYのメンテナンスでどこまで近づけるか?

DIYのメンテナンスでどこまで近づけることができるか?

そういうことを念頭に、このシリーズを記述していきます。

ギタリストで言うと、リーリトナーは、作曲センスとテクニックは誰よりも凄いけど、何でラリーカールトンを聴きたくなるのでしょうか?

ある人は、ラリーカールトンの音色(トーン)は、演歌だからと言ってましたが、まさにそこだと思う。

心に響く彼のトーンは真似できない。

もちろん、指先の硬さや弦を押さえる強さとかの身体的な要因はあると思いますが、持って生まれた天性のテクニックという総論的な言い方をするしかないですね。

私もカールトン派です…。

彼の音は、物理的な要因もあるんです。

後ほど触れますが、彼のギターは、テールピースの位置が他の335と違うんです。

まさにセッティングが特殊なんです。

これは詳細ページで触れるとして…。

さて、ヴィンテージギターの音色を「枯れた音」とよく表現しますが、どういう音かと皆に聞くと、ハッキリとした答えは返ってきません。

私の考えでは、純日本風に言う「鈴鳴り」だと思っています。

弦がほんの微かにフレットに触れて出る倍音が混じって、聴覚をくすぐるのではないでしょうか?

例えば、日本には尺八という倍音楽器がありますが、主音階と同時に「スーッ」という16KHz程度の倍音が出ていて、人の脳や感情に強く作用しているのだと思います。

また、トーンについて、ベーシストで言うと、マーカスミラーとジャコパストリアス。

比較すんじゃねーと言われそうですが、曲調やリズムはマーカスだけど、神秘的で手数から来るグルービーな感じはジャコだと思う。

ウェザーリポートの時のジャコは、今でも耳に残ってる。

彼の場合は、フレットレスベースということもあるんですけれども、独特なセッティングで、ナットが通常のフレットレスよりも更に低く、ネックも一般的な順ぞりではなく、ネックを張った状態で真っ直ぐにしてたのだそうです。

一流のギタリストやベーシストの話で、その出音やトーンで「演歌」の音色と言いましたが、誤解のないように、もう少し呟き(tweet)ますと、心に染み込む、記憶に残る、情景が目に浮かぶ、歌声を楽器が奏でてるようだ、という意味で例えたわけです。

一流と言われてるミュージシャンには、そういうものがあるんだと思うのです。

ギタリストのバジーフェイトンなんか、バッキングしてても演歌を感じる。

好きだなぁ~。

彼もチューニング面で独特なセッティングを施していますね。

ドラマーでも、そういうことが言えるように思うのです。

例えばスティーブガット。

私にはドラムが唄ってるように聴こえるのです。

彼は軍楽隊に在籍していたことがあってか、ドラムのトーンやタッチが聴き手の心を高揚させるように感じるのです。

彼も独特なスティックを使って、あの音を出してますね。

ベースやギターなどは、弦楽器ですが「弦楽器=バランス楽器」なんだということをぜひ覚えておいてほしいのです。

バランス楽器とは?

バランス楽器とは、弦のとても強い張力を中心に、弦、ナット、ネック、サドル、ブリッジ、ボディー筐体のすべてが作用して、そのバランスがあってこそ、初めて音が出ているので一つでも作用に問題があると、期待した音が出ない楽器なんです。

弦楽器は元々「音痴な楽器」です。これは弦を人の力で動かしたり、外圧をかけているので、先ほどのバランスが刻々と変化して音痴だなんて表現されますが、これが人の感情に響く根源なんでしょうね。

このバランスを維持するためには、メンテナンスに大きな責任がかかっているわけです。

この《要点シリーズ》では、各パーツごとの着目点にしぼって、DIYで出来るメンテナンスのコツを紹介しています。

バランス楽器として、しっかり維持することで、上達に活かしていきましょう。

【まとめ】

エレキギターやベース、アコースティックギター、ウクレレを買ってきて、そのままの状態で練習してもなかなか上手くなりません。

ナット、ブリッジ、フレットの高さ等の正しいセッティングをしてから弾かないと、変な癖がついてしまいます。

弦楽器はバランス楽器なので、メンテナンスがとても重要なのです。

《要点シリーズについて》

通勤・通学の移動時間に、ボリュームのある記事に遭遇すると「この話は、つまりどういうことなの?簡潔に教えてくれないかなぁ!」と思うことが多々あります。

このため、このページは出来るだけ短く、大事な要点だけをまとめてあります。

要点シリーズになっているので、前後ページへのシフトやメニューを使って、毎日1ページづつ読んでいけば、自分で行うメンテナンスはバッチリです!