~DIYでアコースティックギターのトップの膨らみを修正してみた!/専門の道具がないのでお湯と重りを使っての無謀なチャレンジ~

私が初めてギターに触れたのは、小学校4年生の時だったと記憶している。

もう半世紀近く前のことである。

何だか今回は”人に歴史あり”っていう感じのタッチだね。

アハハ!

今回はアコースティックギターのトップ板の膨らみ補修の話なんだけど、どうも始めてギターに触った時の事が脳裏によぎって仕方がないんだよ。(笑)

アコースティックギターのトップ板の膨らみ

まず最初にお話しておきますが、これから出てくるクラシックギターの画像は、小学4年生の時に初めてギターに触った時の実物ではありません…。

中学校の2年生になったとき、はじめてのエレキとして、Grecoのストラトキャスターを弾き始めたため、思い出であるはずのクラシックギターは、ネックが極太でフレット間隔もすごく広く感じて、以降、何十年も触ることすらなくなってしまいました。

とうとう朽ち果ててしまって、大型収集のトラックに乗って天に召されてしまいました…。

それでは、ここに出てくるクラシックギターとは?ということになるのですが、私が40代の頃、港に程近い野毛地区のスナックによく行っていた頃に、そこのママさんから「もう店を辞めるから、このギターを貰ってくれない?」という話があったのです。

そのギターは、国産の丁寧な作りのものでしたが、その店に通う常連さんたちの手垢と店に充満する煙草のヤニが薄っすらとボディー全体を覆っていました。

まあ、マイペットで拭き取ればいいやと思い、酔っぱらった勢いで、ケースも袋もないまま、丸裸の状態で電車に乗って自宅に持ち帰ったのです。

電車の中では、残業帰りのサラリーマンが見て見ぬふりしていたのを覚えています(笑)

このギター、家に持ち帰ってから、まともに弾いたことがなく、10年以上ほったらかし。

かろうじてギタースタンドが余っていたので、そこには立てかけていたのですが、最近、ベーシストの息子が、親父はこれをどうする気だろうとばかりに触っているのを見かけた私は、このギターに対して、はじめてのメンテナンスチェックをしたのです。

弦は内芯のナイロン線がビロロ~ンと出ていて、ラウンドがブチブチに切れている。

1~2弦は切れていて、ナイロンが乾ききって折れ曲がり白く変色している。

ペグが錆びついている。

特にこれはダメだと思ったのが、ブリッジ周りのトップの膨らみがかなりあったことです。

ブリッジの浮きや剥がれはないのですが、弦高が極端に高かったので、まずネックの反りを金属定規でチェックしたところ、しっかりと真っ直ぐになっている。

次にボディーを横から見たところ、すぐにわかりました。

間違いなくボディートップ板の膨らみです。

トップ膨らみの修理を専用工具のないDIYでどう行ったか

これまでのギター改良のDIYでは、切ったり、削ったり、穴をあけたりしたことはあったのですが、ホローボディーの胴板の形成の経験は私にはありません。

通常の加圧工程を行うのであれば、多数のクランプも必要になります。

DIYは、コストの縮減も目的の一つですから、道具を購入するにあたっては、その後の使い道があるかないかを考慮する必要があります。

今回は、多数のクランプを購入せずに行う方法で実施しました。

専門家に怒られそうな、かなりの荒療治です。

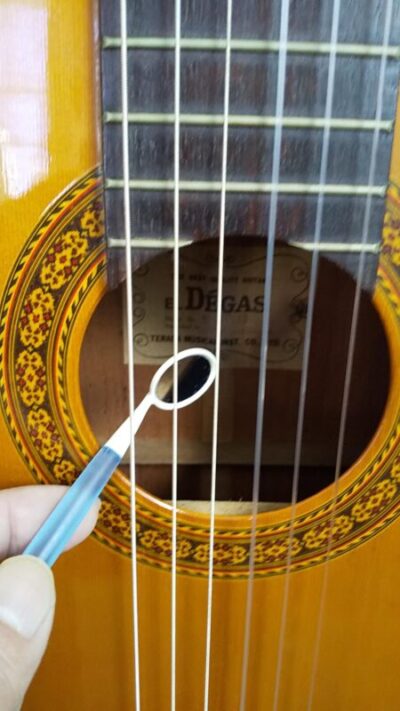

① ギターホールからお湯を注ぎ込んで木を柔らかくする。

② 平らな板の間にギターを寝かせて、ブリッジ周辺に重りを載せて加圧する。

③ その他

これで結果を出せるか、リスクはあるが試してみたい。

DIYの良くもあり悪くもある癖ともいうべきものでしょうか…。

このギターには申し訳ないのですが、特に愛着があったわけでもなく、失敗の可能性をよく考えた末、挙行することにしました。

第1工程

まず、ギターを風呂場に持ち込み、サウンドホールから43℃の温水シャワーを注入。

1リットルくらい入ったらボディーをシェイク!木が柔らくなるようにイメージしながらシェイク!

外側から触ると木が暖かくなってきました。

筐体の接合部には、膠(にかわ)かタイトボンドを使用しているはずなのですが、耐水性に力点を置いていないレギュラーグレードのタイトボンドを使っていると仮定しつつ、「お湯注入→シェイク→水抜き」のセットを3セット繰り返し、深追いしないよう、ホール内に貼ってある紙製のロゴシールの状態を指標にしました。

剥離する気配はまだありません。

一方、ホール内の全体を鏡で見ると、木が変色しています。

このため、この位で良しと判断して、今度は乾いたタオルを中に入れてシェイク!

気が済むまでシェイク!

乾いたタオルに取り換えてシェイク!

これを3回繰り返して①の初期工程は終了。

第2工程

次に、木が柔らかいうちに、邪魔にならない板の間の場所を確保。

ギターブリッジ周辺を押し下げる重りを載せます。

この「重り」には何を使ったかというと、漬物石ではありません。

部屋暖房用の移動式オイルヒーターです。

オイルヒーターってすごく重たいですよね。

ヒダの隙間に丁度ブリッジが収まるので、家にあるものの中では、これがベストチョイスと判断しました。

これを載せて圧力をかけたまま、木が完全に乾くまで1週間寝かせました。

ホール内に手を入れて木肌の乾燥具合を指の感覚で確かめます。

まあいいでしょう。

オイルヒーターを避けるとトップの浮きは明らかに下がっています。

しかし、定規をあてるとまだ平坦ではありません。

私にはまだ高めです。

しぶといなぁ~ということで、またまた温水シャワーを注入。

1週間前の工程を繰り返しました。

そして今度は、もう1台ある大きい方のオイルヒーターを載せて、さらに1週間。

こうなると、木材とのガチンコ勝負です。

そしてどうなったかというと、前回の結果と変化はありませんでした。

ホール内部には梁が複雑に張ってあるので、これを折ったらアウトです。

これで下げ止まり、限界と判断して②の第2工程を終了としました。

トップ膨らみの修理に加え、ブリッジとサドルの削り下げ工程を追加

ナイロン・ガット弦は伸びるのでテンションが弱く、弦の振幅が大きいです。

このため、12フレットの弦高は3mmでよいでしょう。

目標までもう一歩のところまで来ているので、諦めたくないです。

私のDIYは、ここで終わりませんでした。

想定には入れてあったメニュー③その他を第3工程として進めます。

第3工程

今回は、ブリッジの浮きや剥がれがなかったので幸いでした。

そこで、ブリッジの削り下げとサドルの削り下げを実施します。

この工程は、エレキで例えれば、ナットの高さ調整と同じように、慣れていても失敗しやすい作業です。

いざというときのために、予備のサドルを取り寄せておきました。

しかし、もう一方のブリッジはやり直しが効きません。

大胆かつ慎重に削り下げていきます。

工具は、よく削れて微調整もしやすいダイヤモンドやすりを使いました。

これは私のお気に入り工具です。

元々はテールピースと同じ高さだったんです。

ブリッジにはあらかじめ到達点を細マジックでマーキングして削っていくのですが、さすがはブリッジ、木が硬い。

かといって、電気マルチツールを使ったら必ず失敗すると考え、時間をかけてでも手作業で進めました。

ダイヤモンドやすりで削っては、サドルをさして弦を張り、チューニング、弦高チェックという工程を何度も繰り返しました。

ブリッジ溝は、サドルの安定上、そんなに浅くはできないので、あとはサドルの高さで調節するしかありません。

かなり小さなサドルになりましたが、サドル上の弦の角度が小さくなり、エレキに例えればテールピースを上げた状態に近くなるということなので、私の好みの音になる可能性は大です。

そして、とうとう弦高が3mm以下にに到達しました。

2.75㎜です。

最終チェック

最終チェックは、チューニング状態の弦の張力で、どのくらい維持できるか、再度トップが膨らむのではないかという課題が残っています。

弦はオーソドックスなもので、

サウンドハウス/DADDARIO ( ダダリオ ) / EJ27N 1/2 Silver Wound/Clear Nylon Student 1/2 Size Normalを使用しています。

あれから2年ほど経ちましたが、今でも弦高は3mm以内をキープしています。

つまり、更なるトップの膨らみもなく、現状維持できているということになります。

おそらく、弦の張力のかかる方向が、ブリッジとサドルが下がったことで、上への引っ張りから横への引っ張りにベクトルが変化したため、結果として、トップの浮きに対する耐久性が増したのではないかと考えています。

愛着のなかったギターが、手間のかかった分、今では愛着あるギターに生まれ変わりました。

まとめ

アコースティックギターは、長年使っていると弦の張力で、ブリッジの浮き上がりや周りのトップ板の膨らみが生じてきます。

サウンドホールからシャワーでお湯を入れ、木を柔らかくしてから、オイルヒーターを重りにしてDIYで修理にチャレンジしてみました。

なんだか荒っぽい話だったな…。

思ったより出来は上々だったけど、高価なギターではこういう方法は行わずに、プロの工房に相談してくださいね。