~メダカの繁殖のコツ/卵の孵化と稚魚の成育は浅い平皿で行う/孵化の予定日と250の法則/ビオトープとDIYの調和について~

毎年5月の連休頃の陽気になるとメダカの繁殖期を迎えます。

メダカを飼ってみたいなぁ…。

繁殖って難しいんですか?

繁殖は自然の摂理だから水槽という限られた環境のデメリットを人が手助けすればいいだけですよ。

繁殖期のはじまり

5月に入って、白メダカ達のケンカが激しくなってきました。

オス同士が威嚇行動をはじめ、にらみ合いながらグルグル回ります。

メスに対しては単発で体をぶつけて、排卵を促す圧力行動をとります。

そうなると、からだの小さなオスは追いかけまわされて、ストレスや擦り傷で弱ってしまい、場合によっては不幸なことになってしまいます。

このため、この時期は、体格の大中小で水槽毎にクラス分けします。

既に水温が高くなる日が出てきたので、ひょっとして…と、水槽を凝視したら、やっぱりメスが卵を持ってました。

ついに繁殖期の始まりです!

繁殖水槽の決定

早速、今シーズンのマザーとファーザーを選出しました。

活性のある体格のいい個体を選びます。

オスとメスの数は、ハーレムの状態にします。

オス1に対して、めす3くらいが良いでしょう…。

オスの数が多いと、あちこちで喧嘩が始まって、メスも巻き込まれるので、卵を産み付ける余裕がなくなったり、受精行動がとれなくなってしまいます…。

画面中央に映っているメスが卵を抱えているので、周りのオス達は興奮してます。

そういう行動を見れば、この時期の雌雄の見分けは簡単です。

本来、メダカの卵の採取率が高いのは、ホテイアオイで、その根を使った産み付けが良いです。

しかし、コロナ禍になった去年から近所では売ってないので、繁殖用水槽の壁面または流木に産み付けたものを手で採取します。

人間の手には油分や雑菌が付いていますが、ピンセットなどの道具を使うと手加減が分かりにくく、卵を逆に傷つけてしまうので、私は指先の感覚を大事にして素手で採卵しています…。

採取した卵は画像にある平皿で養生します。

深い水槽よりも水深が浅い平皿の方が、稚魚の生存率は高いです。

浅い水槽の稚魚の育成は、マグロやハマチの養殖でも採用されているみたいですね…。

孵化までの日数は、250÷水温=孵化までの日数です。(後述)

メダカの繁殖は、サラリーマン時代は、引き取り手が次々いたので、200匹位が卒業していきました。

今回は、去年生まれたオチビちゃんが氷の中をほぼ越冬してくれた事もあって、次の越冬淘汰の分を補充出来ればよいかと…。

卵の壁面採取も多くは採れませんしね…。

あれっ!他の事をしてるうちに先程のメスに卵が付いていません。

何処かに産み付けましたね。

さてさて どこかな…。

ありました。

藻と流木に産み付けてました。

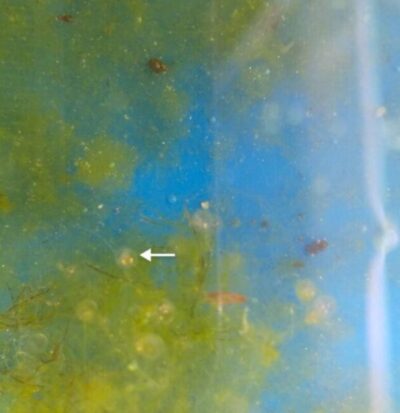

流木に産み付けられた白メダカの卵の画像ですが、わかるかなぁ~。

肉眼だとよくわかるんですけどねぇ~。

これを採取して平皿に保護したのがコレ。

オス メスを選定して水槽替えした直後なので、生殖行動をする いとま はなかったと思います。

色も薄いので無精卵の可能性があります。

健康な受精卵はもう少し黄色っぽくて、コリコリした硬さがあります。

もし、無精卵ならスグに白く腐敗し始めます。

もし、有精卵なら今学期の年長さんです…。

翌日の卵、採取した白メダカの卵は やっぱり無精卵ですね、白濁部分が出て腐敗が始まってます。

今日も採取しましたがこれは多分有精卵だと思います。

採卵できるのは一部だけ

今日もメダカの採卵作業。

通常5基の水槽を繁殖期では7基に増やしています。

先ほどまで4尾のメスが卵を抱卵していたので採卵できることを期待していたのですが 興奮したオスが 更なる排卵を催促して やたらと あちこち付きまとうので みんな卵を撒き散らしてしまいました…しつこい男は嫌われるんだって言ってるのに(笑)

孵化の予定日(250の法則)

この時期の気温だと250÷20℃=12.5日→約2週間ほどで孵化すると思います。

最初の卵は5月3日に排卵したものなので、孵化の予定日は5月17日を予定しています。

《記事から ちょっと脱線》

なんじゃこりゃ!白メダカが変体した?内臓飛び出し?

砂利の中のミミズを喰ったら、呑み込めなくて、どうにもならなくなっちゃったみたいです…。

マズイことになりそうなので、捕獲して抜き取ってあげます。

ミミズは抜き取りましたが ダメージが大きいようです…。

長時間 口を開きっぱなしだとエラが機能してなかったのではないか、と推測してます。

さて、話を元に戻します。

卵の中に稚魚の眼球が見える

最初の卵の中に稚魚の眼球が出来ています。

画像では分かりにくいのですが、肉眼で見るとキラキラした2個の眼球が、こっちを見ているように感じます。

ここまで成長すれば、孵化までは、あと3日くらいです。

稚魚が孵化した!

5月17日孵化予定日になりました。

予測通りドンピシャで最初の卵が孵化しました。

うまれたての稚魚は、お腹に栄養分の袋(卵嚢)を持っています。

この栄養で稚魚は成長するので、小さくなると離乳食の段階になっていきます。

それまではエサは与えません。

次から次から孵化していく

後続の卵の中にも次々に眼球が出来始めました。

翌日、この卵たちが一斉に孵化し始めました。

私の室外におけるメダカ飼育の方針は、ビオトープとDIYの調和なので、必要以上に人間の手を加えることはしないようにしています。

水槽という限られたエリアのデメリットを自然界に近づけるため、人間が手助けする(例:逃げ場のない稚魚を個別水槽で孵化させる。稚魚の離乳食は粉末状の人口餌を補填する等)ことにとどめているのです。

このため、これからも孵化し続ける稚魚の中には自然淘汰してしまう個体もあるかと思います。

また、今年生まれたメダカの最大の試練は、冬場の越冬です。

越冬関連の記事は、こちらを参照してください。

まとめ

繁殖水槽を決めて稚魚が成魚に食べられないようにする

稚魚の成育は浅い平容器で行う

孵化の予定日(250の法則)

ビオトープとDIYの調和

私は過去にディスカスのブリーディングをしていたのですが、その時は自らの繁殖技術の成果のためにやっていました。

しかし、現在は自然の摂理と人工的なものとの立ち位置をもう一度考え直しているのです。