~アドリブ(即興)演奏のコツ探し/アドリブに必要な自分なりの法則を指板上で見つけておく/ギターコードとアドリブフレーズ ~

ギターを始めた人は、いつかはアドリブフレーズを人前で弾けるようになったらいいなと思っているのではないでしょうか。

おかしな音を出さないための禁則音に注意は必要ですが、それ以外には決まったやり方はないのです。

逆に禁則音の方が少ないです。

しかし、自由度が大きい分 印象に残るメロディーを探しにくくなるわけですね…

奇才パコ・デ・ルシアが共演していたラリーコリエルに アドリブはどうやって弾くのか聞いたところ その曲のアンサンブルならF#メジャーで弾けば網羅できる とアドバイスした…パコは嬰ヘ長調の音階だけでは彼の情熱的なフレーズは表現できないので悩んだ…というドキュメンタリー映画がありました。

スケールを知っているだけではダメだという話に繋がりますね。

今回は、私なりの下手なコツを紹介します。

いつかは自分の感じるフレーズを人前で弾いてみたいなぁ…。

自分の口ずさんだメロディーをその場で弾くためには、あらかじめコツ(自分の法則)を身に付けておくのがイイと思うよ。

アプローチの一考察

はじめに

アドリブ(即興)演奏を人に聴いてもらうには、もっとも手頃な手段はSNSへの投稿です。

まず、私がtwitterをする場合の例ですが、動画を投稿する時は、メモリがワンクール40秒のルーパーにリズムボックスをかぶせて 即興(アドリブ)で収録しています。

動画作成の機材は、ギター → アンプシミュレータ → スマホ なので、帯域が狭く音質は良くないです…。

しかし、高画質 高音質のYoutubeにアップするほどの予定はないので、まあ、こんなもんでイイや のレベルです。

はじめての方は、スマホの内蔵マイクでアンプの音を拾うのが最も簡単です。(私は100均の300円スピーカーがお気に入りです…)

もし、今 持っているエフェクター等にリズムボックスやルーパーの機能が付いているならば、それを活かすことから始めれば良いと思います…。

アドリブフレーズを弾くためのコツとは?

今回の記事の前段となる考え方については、コチラ↓で掲載しているので参照してみてください。

視覚的アプローチのおすすめ

即興と言っても、何も知識や準備が無いまま楽器から奏でることが出来たら天才ですね…。

なので、伴奏を聴きながら、自然と口ずさんだメロディーをいつでもギターから出せるように、自分なりのスケール活用の法則(コツ)のようなものをあらかじめ確認しておく必要があります。

私の場合は、気が乗らないとフレーズに出来不出来があります…(笑)

だから面白いのです。

さて、今日はギターを久々に手に取りました。

そういう時は、私の場合は、何かの曲やコピー練習をするのではなく、毎回、コード(進行)に乗っかり易い即興フレーズのネタや使用するモード(スケール)の確認をします。

スケールは、ネット検索すると指板上のポジション図がたくさんアップされているので、ここでは省略しますが、とりあえずギターの指板上のドレミファソラシドの様々な配置だと思っておいてください。

《参考》スケールポジションで 私がしばしば使う便利な検索記事 a-ki’s factory のギタースケール辞典

その全体の配置をワンセットとすると、そのセットをハイポジションやローポジションに移動(転調)させます。

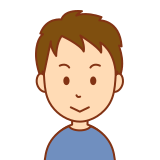

そうすると、ある決まったコードの定位置から観ると、通常のドレミファソラシドと異なるポジション配置になります。

それにスケールの名前が付いているのです。

イオニアン、ドリアン、フリジアン、リディアン、ミクソリディアン、エオリアン、ロクリアン等がそれです。

これを五線譜で見ると、スケールの違いによって#や♭した音程が発生するので、聴覚上 神秘的なメロディーに感じたりするわけです。

独自のレシピを持つ

私の場合は、コードを押さえた時、人差し指と小指、人差し指と薬指の組み合わせで 音の動きに意識を集中します。

これはルート音のオクターブの位置になりますね。

そして、ルートに対する9thや♭13の音を気にします。

スケールの選定は、メロディーが1弦の9th(または3弦6弦のオクターブ)や2弦の♭13(または5弦のオクターブ)が短音階で前後に動いた場合は、それを基点にして 同じように動くスケールをあてはめてます。

逆に ルートになる事が多い4弦薬指が 半音階で動いた時には フリジアン リディアン ロクリアン(またはイオニアン)のどれかで それを構成音にするコードをあてはめるという具合です。

結果がjustでなくても 理論上は代理コードとして使える響きを持ってるので 思い切ったアプローチをします…。

さて、例えばルート A の時、それぞれの弦の9thや♭13の動きから選んだスケールの候補は4種類くらい出てきます。

私の場合は、マイナー調ならドリアン、エオリアン(ナチュラルマイナー)、フリジアン、ロクリアンを使っています。

これは マイナー調でフレーズに少し厚みを持たせたい時に、ルートAmと親和性のあるDmの構成音を含んでるエオリアン(ナチュラルマイナー)とフリジアンを加えてるわけです。

サブドミナントに位置するコードのモードスケールに転移するということになりますね…。

さらには 同じように親和性のあるⅢ度のCmの構成音を含むロクリアンに展開するといった具合です。

慣れてくると視覚的に浮かんでくるようになります。

キーAのメジャー調ならリディアンとイオニアン、マイナーに行きそうな?ミクソリディアンを使っています。

このAイオニアンは Aメジャーと親和性のあるBmのドリアンと同じ構成音になります。

くれぐれも、スケール名を暗記しているわけではありません。

思い立ったフレーズの短音階で動く箇所を起点に、同様な動きをする他のスケールへ視覚的に転移しているわけです。

このように、同一ルートでもモードスケールによって場面を変えることが出来るので便利ですよね…。

おそらく、ジョンスコフィールドやマイクスターンの影響があるのかもしれません…。

メロディーのニュアンス上、必要ないと判断した時は、もちろん他のスケールに転移はしません。

あくまでもスケールは、フレーズ設計上の道具に過ぎないからです。

これらのことをネタとして持っておきながら、

例えばルートAで マイナーペンタとドリアン、そして エオリアン(ナチュラルマイナー)、フリジアン、さらに飛び道具としてロクリアン

メジャーペンタとリディアン、イオニアン、マイナーに行きそうなミクソリディアン

こういう親和性のあるモードを、先ほどのように指板上のコードの構成音に着目して、それを基点にして メロディーを模索しながら 幾つかのスケールを行ったり来たり変えられるようにしているわけです。

また、メジャースケールとマイナースケールを行ったり来たりする事は、最近話題に出てくるモーダルインターチェンジと同様の効果があるわけです。

これが出来ればセッション等で、相手に合わせる時に とても便利なのです。

文書では分かりにくかったかもしれませんが、要するにルート音(コード音)とフレーズの関係では、自分の法則のようなものを予め持っているということです。

ほとんどのギタリストは、独自のレシピのようなものを持っていると思います。

先日たまたま、話題の教則本 ソエジマトシキさんの「ネオ・ソウル・ギター入門」の1コマがTwitterにリンクしていたので読んでみました。

すると、やっぱり9thや♭13の移動に着目したアプローチだったので、私は変なことやってるわけではないんだなと思って、なんとなく嬉しかったですね。(笑)

指板上でマルチな法則を自分で見つける

マイナーペンタ+9th+♭13+♭5

ギタリストのソエジマトシキさん@toshiki_soejima やキーボーディストの歌野ヨシタカさん@UtanoD が、SNSで即戦的なコード進行をたくさん紹介してくれてるので とても参考になります。

その中でも私が注目したのは、モーダルインターチェンジです。

モーダルインターチェンジは、聴覚上、フレーズに三次元的な立体感をもたらせます。

本来はコード進行の場で使われる用語ですが、その主旨であるメジャーコードとマイナーコードの入れ替えという点では、私がよくやるメジャースケールとマイナースケールを行ったり来たりというアドリブ手法と通じるものがあるのです。

つまり、マルチなスケール展開の裏付けになると考えられるのです。

このことについて、ソエジマさんはルート音と「マイナーペンタトニックスケール+9th+♭13+ブルーノート」の度数を図解で公開しています。

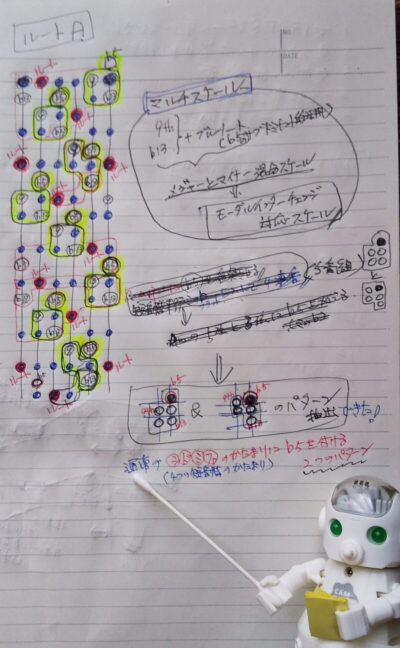

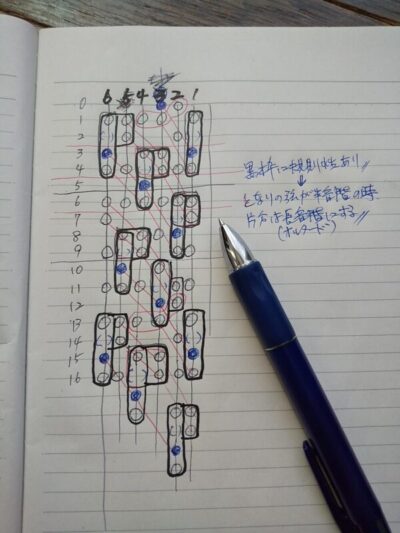

それを更に分析してみると、指板上で2つの規則性があることに気付きました。

※思考中のメモ書きなので 見にくくてスイマセン

図の赤丸ルートで、マイナーペンタに9thや♭13を加えると、通常のドレミファソラシドの指使い(後述 ナチュラルマイナースケール)になります。

このため、ここまでは一般的なモードスケールで処理できます。

問題は♭5をどうするか…。

実際にアドリブしているときに、理論を考えつつ、一方では感情を音に表現するという二つの作業を両立することは至難の業です。

何か指板上の視覚的な法則が欲しい…。

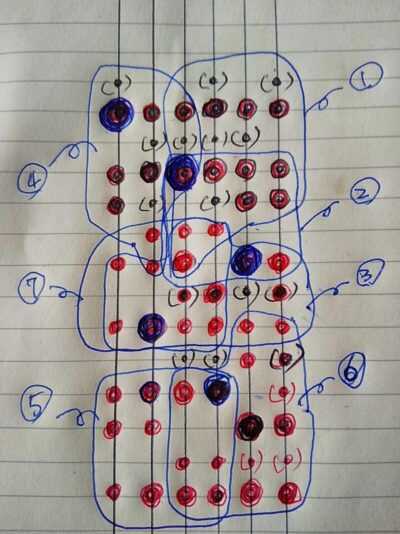

そこで図をよく見てみると、所々に9thや♭13をまじえた4音の塊があって、ミファとシドのように短音階の関係にあって、2パターンあることがわかります。(図に映ってるキャラクターCAM-BABYが指している2つのパターン)

この塊は、弾いているときにも常に意識や手癖に入っているので、指板の視覚上、ナチュラルマイナースケールに、図の♭5に位置する音を加えると表現力が増すということになります。

このコツは、ソロフレーズが次のコード展開を誘発するための 浮遊性のある音 として有効な秘訣だと思います。

例えば、ボサノバのメロディーラインには とても有効的な手段だと思います…。

オルタードとコンデミの親和性を探る

スケールを指板上で実践するためには、その仕組を指板上で視覚的に認識しておくことが必要だと思います。

弾いている時に理論を考える余裕はありませんから…。

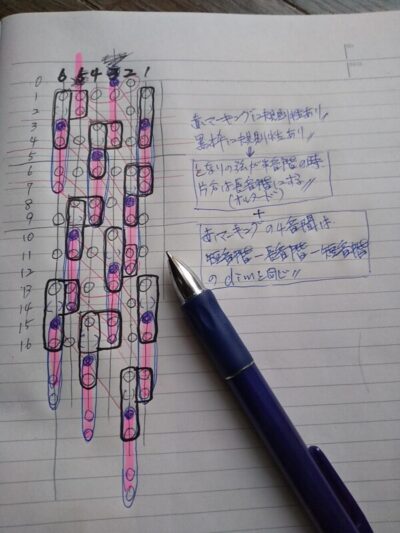

そこで、オルタードの指板上のポジションを図にすると、黒枠の所で短音階の動きが隣りの弦での動きと同じにならないように配置され、青丸の音が半音ずらされていることが解かります。

※思考中のメモ書きなので 見にくくてスイマセン

これまでに、メジャースケールとマイナースケールを行ったり来たりする時に課題に感じていた箇所がありました…。

それは、短音階が隣の弦と同じ配置の場合に、全てを順番に鳴らしていくと 禁則音というわけではないのですが 強い違和感を感じていたのです。

それは、おそらく応用コードでない限り、そういう構成の和音がないからでしょう…。

オルタードは こういう事を解消するために 指板上で弦をまたいで短音階が隣り合わせにならない配置を確立していったのではないかと自分なりに解釈しているわけです。

そのように考えれば、オルタードのような難解なポジション構成がアメリカンスケールとして確立されたのも納得できるわけです。(勝手な解釈ですが…。)

ここで言葉で説明するよりも、自分で図にしてみる方が法則性が解りやすいと思います。

あとはイイ意味の手癖にするだけです。

※思考中のメモ書きなので 見にくくてスイマセン

図のように、オルタードの構成音が指板上で どのような規則性をもつのか クイズを解くかのごとく試行錯誤しました。

赤いマーカーの所ですが、スケール位置上のB→Cに遷移する短音階を長音階にしてB→C#にする反復が斜め配置していることがわかります。

そしてもう一箇所、 縦方向にC#→DとE→Fが連なるdim(デミニッシュ)の運指関係に気付きます。

これはコンビネーション オブ デミニッシュド スケール(通称コンデミ)の運指に似ています。

実は 弾き込んでいくと これらの運指で 異なるスケールへ展開することが楽になることに気付きました

例えば4弦薬指を半音動かした時 それに応じたスケールへ移行しても 音聴上 自然に聴こえるんです…。

現在のところ、これ以上の新たな規則性は発見していませんが、当面、オルタードは私が時々使うコンデミ(コンビネーション オブ デミニッシュド スケール)と同族と受け止めてもよいと思うので、指板上では大差を付けず運用することにしています。

言い方を変えると、オルタードの場合は 覚えただけでは メロディアスなフレーズには程遠いので、全てのルート音をオクターブで把握しつつ、今のところ コンデミスケールで解決するようにしてます…。

指板上の移動を襷掛けにするとアドリブが活きる?

アドリブをする時は 先に先にメロディーを思い浮かべて 指板上の押指の位置を狙っていくわけですが、音に酔って常には先取りできないかもしれません…

そんなときに 私は運指の領域を襷掛けに展開させてます…

※思考中のメモ書きなので 見にくくてスイマセン

この図はイメージとしてとらえてください。

要するに ルート周辺の④から弾き始めたら ②の領域に移動して①から④とか…

②→④→①→⑦→⑥→⑤→③とか…襷掛けに移動していくと サブドミナントを容易に盛り込むことが出来て フレーズの幅が膨らむので 印象的なアドリブに向けたキッカケになると思ってます。

(R4.8.26更新)

まとめ

アドリブ(即興)演奏のコツ(アプローチ)について

コード進行とアドリブフレーズの考え方

アドリブに必要な自分の法則を指板上で見つけること

ここで取り上げたことは、ほんの断片です。

上手なギタリストは自分の法則を練習で探っています。

みなさんも練習とは、どういう時間なのか、アプローチの仕方を工夫してみたらいかがでしょう…