~ギブソン50sスタイルワイヤリングや自作シールドケーブルで自分だけの音探し/配線の工夫でオリジナルのギターサウンド作り~

配線を変更すると自分の音作りができますが、この方法は意外と知られていないんですよね。

私、はんだ付けにチャレンジしたら、上手になっちゃった!

配線の改良や自作ケーブル作ってみたい!

イイねぇ~。

ちなみに、PA屋さんは、仕事で使うケーブルを自分で作るのが常識なんだよ~。

《要点シリーズ》第2章『オリジナルの音作りとDIY』③配線の工夫による音作りとケーブルの自作

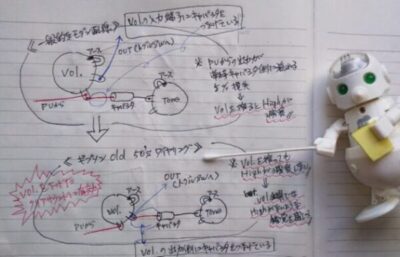

これまで、ポットとキャパシタの交換について触れてきましたが、交換作業の中で同時に試してもらいたいのが、「ギブソン50sスタイルワイヤリング」です。

私のセミアコは、ギブソン50sスタイルワイヤリングにしていますが、ボリュームを絞ってもハイ落ちしない(正確にはメリハリ感が残る)ので、明瞭感のある音が出ますよ、おすすめです。

ギブソン50sスタイルワイヤリングのおすすめ

Gibson 50’s style wiring をご存じですか?

接点を1か所変えるだけで違うギターのようになります。

Vol.を下げてクリアトーンを出したい時 ハイが減衰しがちですが、この配線だとメリハリが残るので ローボリュームでもフレーズに存在感が出ます。

弾きやすいので 私はコノ配線にしています。

詳しくは 有名な guncontrol さんが公開している<ぴゅあ☆ぴゅあ1949>の「ギブソン 1950年代方式 配線」の記事

その他に AshBass Guitars and Cool Kit が公開している「Gibson 50s Style Wiring」を参照してほしいのですが、これは何かというと?

1950年代のギブソンに見られる配線方式で、一般的な配線との主な相違点は、「通常配線ではVOLポットINPUT端子に繋がれているトーン用コンデンサを、VOLポットのOUTPUT端子(真ん中)につなぐ」という点です。

さて、ここからはハンダごての準備をしてください。

火傷をしないように気を付けて、接続点を1か所(厳密にはトーンポット側も1か所)変えるだけです。

端的には「PU→キャパシタ→VOL.」を「PU→VOL.→キャパシタ」にしたという事ですが キャパシタがフル10で比較すると VOL.を搾ってもメリハリ感が残るのです…。

こうすると、PU出力の減衰率が5%改善するらしく、ボリュームを絞っていっても、ハイ落ちが抑制された感覚になり、軽快なバッキングをしたい人向けのサウンドになるわけです。

逆にフル10の時にハイが落ちたように感じます

これまで、ボリュームを下げるとハイが減衰するということに慣れていたこともあって、下げてもハイが減らないことで、逆にフル10のハイが細ったような違和感を感じるかもしれません…。

このことは理論的な説明が可能で、フル10の時はアースを遮断する RC回路になるので、ローパス ハイカットになります。

ボリュームを下げると、逆にCR回路になるのでハイパス ローカットに可変していくという説明が可能です。

そうなると、Bカーブのボリュームを付けている場合は、真ん中がハイ ローがフラットということになりますね…。

また、キャパシタへの接続点を下流に移動させた配線なので、キャパシタの特性を受けやすくなるわけです。

このように試行した結果、イマイチということであれば、今回は配線の工夫という軽易な改良をテーマにしていますので詳しく説明しませんが、ハイパス・スムーステーパー回路の導入をお勧めします。

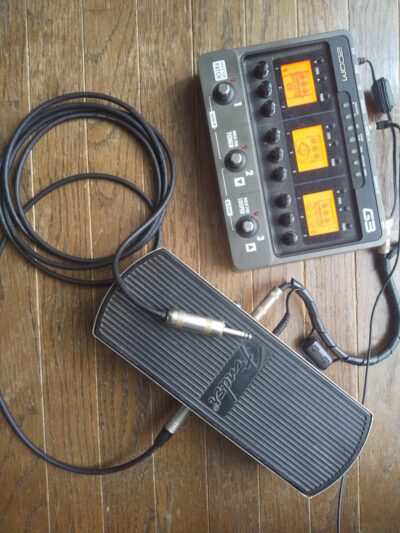

この動画でバックに聴こえるカッティングは、ボリュームペダルでレベルをかなり搾っているんですが、ハイ落ちが抑制されていることが分かると思います。

推測ですが、ボリュームペダルで歪みを制御しているラリーカールトンは、ボリュームを少し落としたクリアサウンドでも出音に艶があるので、おそらく、あの335は、50sスタイルワイヤリングなのではないかと思うのです。

シールドケーブルの自作について

ノイズを拾いにくい高級なシールドケーブルは、1万円近くしますが、私は2,000円以内で自作しています。

モガミ2549(シングルコアで高域特性が良い。ギター側で使用)とモガミ2534(ダブルコアで音域バランスが良い。アンプ側で使用。)をメートル売りで購入しています。

原音をそのまま伝導するので、とても気に入ってます。

袋はXLRと標準プラグ。私はノイトリックを使っています

プラグは完成度の高いノイトリックです。また、グランドアースのループ状態を回避して、アースの指向性を高めるため、セミバランス結線(シールドケーブルのギター側のシールド網をカットする方法)を施しています。

アースノイズの話なので、正直、効果はよくわかりませんけど…。

次のXLRですが、別名「ノイトリックコネクター」とも呼ばれています。

要するに私が若いころ言っていた「キャノンコネクター」は「XLR」と呼ばれるようになって、その「XLR」とはノイトリックのコネクターのことを指すわけですね。

File:Xlr-connectors.jpg?uselang=ja

Photographer: Michael Piotrowski (2005-06-04),

Author: Mxp(no information)

ここでは《要点シリーズ》として簡潔に掲載していますが、詳しい内容を別に投稿した「シールドケーブルの決め手はノイズレスと原音忠実性」で記事にしましたので参照してください。

【まとめ】

ピックアップ周りの配線を工夫することで探していた音作りができます。

ギブソン50sスタイルワイヤリングとモガミのシールドケーブル&ノイトリックのプラグを使った自作シールドケーブルの組み合わせがおすすめです。

自分でやったら簡単に出来ました!

だから、いい音に感じるわ!

(笑)それがDIYメンテナンスの良いところなんだよ!

楽器への愛着心は、心まで豊かにしてくれるんだ!

《要点シリーズについて》

通勤・通学の移動時間に、ボリュームのある記事に遭遇すると「この話は、つまりどういうことなの?簡潔に教えてくれないかなぁ!」と思うことが多々あります。

このため、このページは出来るだけ短く、大事な要点だけをまとめてあります。

要点シリーズになっているので、前後ページへのシフトやメニューを使って、毎日1ページづつ読んでいけば、自分で行うメンテナンスはバッチリです!