~エレキギター・ベースの電子部品の故障で 特に多い ガリノイズが出たポットの交換等は ハンダごてがあればDIYで出来ます~

続編の第2章では、話を更に進めて、半田ごてを使った電子工作の内容になります。

《要点シリーズ》第2章『オリジナルの音作りとDIY』①電子部品の交換

前回までの第1章の各ページでは、大事なことをたくさん見逃していることが分かりました。

自分でもメンテナンスをやり始めましたよ~。

これまでの要点シリーズ第1章の『エレキの上達はメンテナンス次第』では、

⑤ 「ブリッジの高さとサドル溝の形状」

⑧ 「ピックアップの高さと弦の選び方」

ここまでくれば、あとは音作りと演奏の練習をさらに重ねることで、初級者は卒業だね!

痛たた…。

頑張ります!

このブログでは、これまで8回に分けてギター・ベースのチェック項目の記事を掲載してきました。

このあとは、自分しか出せない音作りのための電子部品の交換から、 音痩せを招かない仕組み作りとして、「プリアンプ/ラインドライバー」の自作やその活用にまで話を進めて行きます。

ハンダコテなどを持っていない人は、次のページが参考になると思います。

さて、今回は…

ポットの交換について

ポットとは、可変抵抗・ボリュームのことを指していますが、長く使っているとガリノイズが出てきます。

消耗品なので、いつかは交換することになるでしょう。

ここでいくつかのポイントをお話しします。

ポットは、ツマミを回転させた時の出力をグラフにすると、いくつかのパターンがあります。

二次曲線状に変化するAカーブ、一次直線状に変化するBカーブ、その他Aカーブの逆の弧を描くCカーブと その対称のDカーブです。

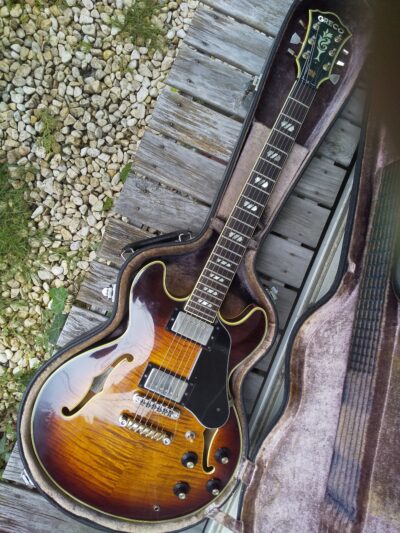

私の1979年製の国産セミアコでは、元々 CカーブとDカーブのミリ規格が使われていました。

ギターパーツは、ミリ規格とインチ規格があり、間違えると加工しない限り取付け出来ませんので、購入の際には十分確認してください。

サウンドハウス/ポット500kΩ一覧通販でも一般的に売られているのは、AカーブとBカーブなので、それで話を進めますが、部品仕様上の特性と人の聴覚上の認識が異なるため、実際には「あの記事では、ボリュームはAカーブで決まりって書いてあったけど、使ってみるとなんか変だよ。」なんて事が頻繁に起こります。

後述するキャパシタ(コンデンサー)との相性が電子工学上、とても大きいので、自分で聴き比べた結果が正解となります。

交換するときは、これを念頭に置いて 両方買っといた方がイイかもしれませんね…。

参考までに、私のセミアコでは、ボリューム(テーパー)側でBカーブ、トーン(オーディオ)側でAカーブを選択しています。

お気に入りのメーカーは、フェルナンデス。

今は販売していないのかなぁ?欲しかった時に探したけど無かったけど、コロナの影響で入荷しなかっただけかな?

CTSほど回転が重たくなく、私には丁度良いです。

しかし、どうもトーン側のAカーブの効き方が気になっており、かといってBカーブではダメ。

こういう場合は、CとかDカーブの物を探すしかないですね。

次にポットの抵抗値ですが、ベースギターの場合は、周波数帯域が82hz以下なので、バンド内では音が埋もれやすいです。

このため、トーンのメリハリと存在感を出すために、シングルコイルPUを付けるのが ほとんどだと思います。

ところが、ハイを出したいと思って500kΩを付けると今度はパリッとして、ベースらしさが無くなるように私は感じます。

出来れば300kΩのポットを付けたいところですが、国内では需要があまりないせいか種類が少ないです。

このため、ほとんどが250kΩを付けていますね。

次にギターの例ですが、私のギターはセミアコで ハムバッキングPUなので、250kΩだと音が太過ぎてモサッとした音になってしまいます。

最近のギブソンレスポールでは、300kΩを付けてビンテージ感を出している?ようですが、私のは500kΩにして、しっかりと艶があり、ハイが出る値にしています。

ポットの値については、シングルPUだから250kΩ、ハムバッキングだから500kΩと決まりの記事を見かけますが、私は、求める音に向けて試行してみて、その結果、自分で決めることが、ギターやベース弾きの自己メンテナンスの基本だと考えています。

もう おわかりのとおり、ポットは、抵抗値が大きいほど、高い周波数を通しやすくなる特性があるのです。

オリジナルの音作りの参考にしてください。

《参考》紹介したハムとシングルのポットの推奨値は フル10では抵抗値がありませんので聴覚上の違いはありません。

しかし、キャパシタ(コンデンサ)との組合せ(ポット500khzならキャパシタ0.022μf、250khzなら0.047μfなど)では ポットがフル10でもキャパシタには電流は流れていますので 違いが生じることになります。

次に、セミアコの場合のポット交換は、凄く大変だとよく聞きます。

私もはじめの頃は四苦八苦しました。

細いゴム管をポットのシャフトに差し込んで行う人、凧糸をシャフトに結んで引っ張り出す人など様々です。

私は今では、100均で買ってきた先の曲がったピンセットで、ポット穴から「つかんだ!」とばかりに引っ張り出して、サッサと交換できるようになりました。

ただし、アウトジャックだけは、凧糸か細い針金を使います。

キャパシタの交換について

キャパシタ交換で音が変わる、変わらないと議論する人がいますが、キャパシタ交換による変化は、

①トーンを効かせてない時でもキャパシタによって音量に違いが出る

②トーンをフルに効かせた時の鼻詰まり度

③ 「①」から「②」にフル回転させたときの、全体の効きかたの滑らかさ

④ 「③」で動かしているときにピッキングし続けてもハリと艶が継続するか? です。

つまり私は、「キャパシタで音が変わる派」なのですが、キャパシタ効果の見どころが、上記の視点のように、ひとつを見るか、全体を見るかの違いなのだと思います。

近時、ギブソンが販売したバンブルビー(GIBSON / PCAP-059)は、スプラグ社のオリジナルではないので批判がたくさん出ていますが、使ってみたところ、上記の①と②では高得点だと思っています。

サウンドハウス/GIBSON PCAP-059今は、JUPITERのレッドを使っていますが、4項目全て合格点です。

これは特に④のチェックで、トーンを効かせても音の艶を感じる物は初めてでした。

ピックアップの交換について

初版から第2段までのメンテナンスを行うことで、ギター本来が持っているサウンドを引き出すことができるので、高価なピックアップの交換は、最後の最後に行う手段のはずなのですが、なかには自己メンテナンスを何もせずに、即ピックアップのせいにして 交換したがる人が多いです。

1つの筐体でハムキャンセルする優れもの

高精度なPUは、ギターの弦振動を漏れなく再現しますから、メンテナンスしていない状態でPU交換すると、ひどい音を増幅させるだけです。

特にナット、 サドルの弦の接点、 テールピース高、 PU高は音色を大きく変えるので、これまで取り上げてきた内容をよく読み返してみてください。

弦振動が下に向いてボディーが響くようになる

ブランコテールピースのように音色は柔らかくなる

さて、メンテナンス済みであることを前提に話を進めますが、PU選定のポイントは、

①出力がギター本体が出す音色や艶を潰さないか

②音の上から下までバランスよく抽出されるか

③艶や枯れた音(≒鈴鳴り)の元となる倍音を拾えるか。ということになります。

③は聴覚や経験がないと難しいかもしれませんが、これは弾きながら聴覚に入ってくる音色(トーン)が、次のフレーズを自然に弾かせる効果をもたらすという点で、そういう感覚を伝えてくるPUを選ぶと解釈しても良いかと思います。

私のセミアコでは、ブリッジに長年57クラシックを使っていましたが、年齢に従ってキーキー(黒板に爪を立てるような感覚)聴こえる事があったので、今ではセイモアダンカンのSH-2nとSH-1bで定着しています。

弦との距離を均等にしています。

今回取り上げた内容が皆さんの参考になることを願っています。

【まとめ】

長年エレキギターを弾いてるとガリノイズが出てきます。

ボリュームの交換時期です。

半田コテがあれば、ポット、キャパシタ(コンデンサー)、ピックアップなどの交換は自分で出来ますね。

ポツト(ボリューム)などのネジ部分があるパーツは、ミリ規格とインチ規格があるので間違えないようにして下さいね。

《要点シリーズについて》

通勤・通学の移動時間に、ボリュームのある記事に遭遇すると「この話は、つまりどういうことなの?簡潔に教えてくれないかなぁ!」と思うことが多々あります。

このため、このページは出来るだけ短く、大事な要点だけをまとめてあります。

要点シリーズになっているので、前後ページへのシフトやメニューを使って、毎日1ページづつ読んでいけば、自分で行うメンテナンスはバッチリです!