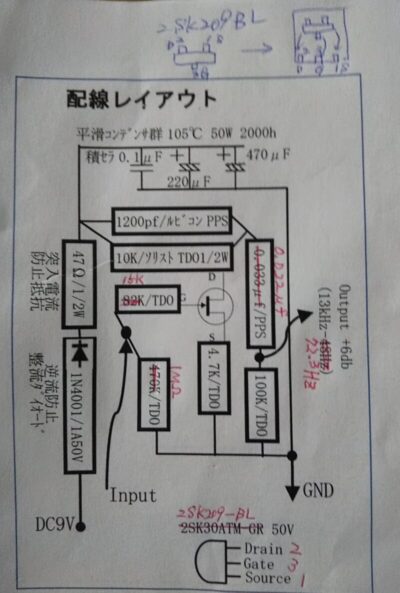

~DIYで電子回路の仕様変更/ボリュームペダルの内蔵プリアンプのトランジスタを変更/利得性が向上して音の解像度がアップ! ~

ボリュームペダルに また手を加えちゃいました…。

あれ~ボリュームペダルにDIYで電子回路を入れたって話、以前のブログページにもあったよねぇ…。

そうそう、よく覚えてたね!当ブログのページ 「 DIYでプリアンプを作ってボリュームペダルに内蔵」 に改良を加えたという話なんだよ。

その以前のページは このブログカードをクリックしても開きます。

内蔵プリアンプの改良

私は愛用のフェンダークラシックボリュームペダルに、k_guncontrol こと 瓜井目々太(うりい・めめた)さんが出しているブログ「ぴゅあ☆ぴゅあ1949」の「自作1石プリアンプ」の記事を参考に 電源ノイズの防止回路を加え、元の仕様についても改良して、DIYで電子基板を内蔵させてます。

内蔵した理由は、ボリュームペダルによる減衰防止なのですが、特に

①クリーンな音のまま軽く増幅させ、ボリュームの強弱操作で歪み効果をコントロールしたい

②弦の響き(音質)に勢いを補うことで ピッキングによる表現力の幅を持たせたい 等です…。

ボリュームペダルに内蔵する回路は、バッファ回路が一般的のようですが バッファだけでは実現しにくい上記要求を満たすため、プリアンプを作成して内蔵しています。

ちなみに 電源の供給は、チューナー用の穴を流用しています。

仕様変更に向けた調査

さて、長年その回路を使用している中で 少しずつ気になってきたことがあったのですが、直につないだTRUEの音と回路を通した音を聞き比べると、回路を通した方が僅かに音が丸くなっているのです…。

これは使用しているアンプシミュレータのアンプ回路をONにするとわからないのですが、私は原音重視なので 根本的な部分の見直しが必要なのではないかと考え始めたのです…。

使用するFET(トランジスタ)について k_guncontrol さんの記事では、

とりあえず2SK30ATMのGRランクを使っておけば問題なし。 (Yランクでも歴然と分るほどの違いはありません) 他の品種を使った場合、 ・2SK117:よりエッジ感を強調したいときに良し (機材との相性によって高域がキツく感じられる場合あり) ・2SK170:より太さ・丸さが欲しいときに良し (ややクセのある音色。もっさりとした音に感じられる場合あり) 《引用文献》 http://blog.livedoor.jp/k_guncontrol/archives/51149828.html

と記されています。

2SK170 は自宅の倉庫にありました。現状では 2SK30ATM-GR を使っていますが、先に述べた導入目的を満たすために改良するには、2SK170ではなく エッジ感を引き出せる 2SK117 にするべきではないか?と考えました。

これについては、様々な見解があるはずなので、色々ネットで調べてみたところ、

Indigo-Illusionさんのブログの「更にトランジスタの音質を比較する(含FET)」 で次のように評価しています。

・2SK117(東芝) 固めのくっきり音。奥行きがあるので各パートの前後関係が明瞭。そして当然のように高解像度。緻密系で素晴らしいです。 いきなりFETで当たりを引きました!。バイポーラではこの音は出ないのでしょうか?。素直にこの石を使え、と言うことですかね。 ・2SK30ATM(東芝) いくらか柔らかめの音。奥行きはあるがくっきり感は薄いです。素直な音ですね。中庸の頂点、でしょうか。 これほど色のない素子は初めてです。逆に言うととても素直な石です。FET奥が深すぎます。 これだけ素直だと、リファレンスには最高かもしれません。 《引用文献》http://blog.livedoor.jp/indigo_illusion/archives/1038644161.html?ref=popular_article&id=6466597-7181231

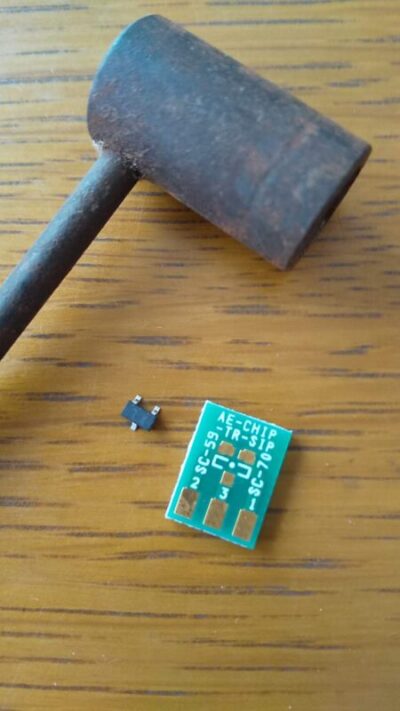

これらを検討した結果、 2SK117 をターゲットにして ネット販売で探してみたのですが、かなり前に生産終了していて入手できません。しかし 同じスペックでチップ型の 2SK209-BL ならば 秋月電子通商で販売しています。

また、現在がGRクラスのFETを使用しているので、BLクラスの利得増加で稼働するのか不安がありましたが、もともと回路部品全体が電流電圧にかなりの余裕を持たせたシンプル設計なので 数値をみても特段の支障は無いと判断しました…。

しかし、私は軽易なDIYで基板配線しているので、ユニバーサル基板(回路が銅でプリントされている物ではなく、穴が規則的に開いているやつ)を使用しているので、極小なチップ型の電子部品をハンダ付けすることは困難です。

こういう場合は、チップ用の変換基板を増設すれば対応できるハズです。(未経験)

仕様変更

検討の結果、

① チップ用の変換基板 の増設

② 2SK30ATM-GR から2SK209-BL に変更

③ 2SK30 に合わせた発信防止用抵抗の 82㏀ は、2SK209(2SK117)に合わせた 15㏀ に変更

④ 入力インピーダンス(図では470㏀になっていますが670㏀に変更済)を 1㏁ に変更

⑤CR回路のローカットを48Hzから72.3Hzにするため コンデンサを0.033uf→0.022ufに変更

以上の仕様変更に着手することにしました。

新たに注文した部品は4種類と少量ですが、オーダーが100本単位の物や送料が相対的に半分を占めるので 込み込みで1,050円。趣味の範囲としてまあまあですかね…(笑)

土日祝を挟んだ注文だったので4日待って部品到着。

作業開始

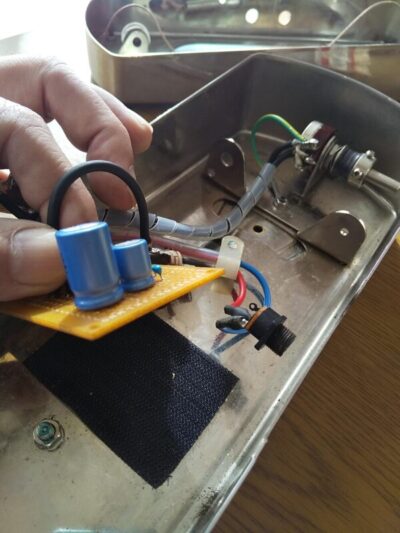

まずは作業がやり易いように ボリュームペダルの底面の筐体を取り外し。下の画像はべダルの上部です。

下の画像はペダルの下部。糸式駆動です。

糸式ボリュームペダルについては、↓のページにDIYでできるコツなどの記事を掲載していますので参照してみてください。

基板の取外し

基板の固定は、ペダルボードに使うようにマジックテープ(ファスナーテープ)を使用しているので取り外しはバリバリっと簡単に外せます。

マジックテープ(ファスナーテープ)は 100均でも売ってますね。

ただし、100均のは 繊維のモジャモジャが毛玉になるので、出来れば車のインテリア用のやつがよろしいと思います…。

以前は エーモン 47×150を使ってました。今回は100均のにして失敗だったので、またこれに戻します。

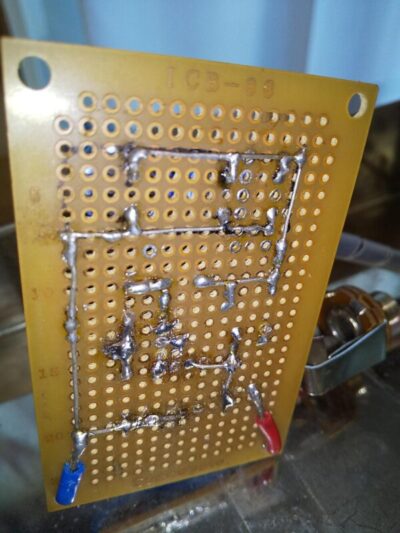

ハンダ付けされた部品の取外し

ここからが作業で最も大変な工程です。

トランジスタや抵抗などの電子部品は、密集してハンダで溶接してありますので、取り外しはハンダこてで溶接部のハンダを取り除く必要があります。

スイマセン…高熱のコテをあてている画像は片手撮影が危険なのでありません…。

この画像は作業中の休憩時に撮ったものですが、かなり荒れていますね…。

ターゲットとなる部品が多いのであれば、新規に作った方が作業は格段に早いです。

今回は部分的なので頑張っちゃいましたけど…。

作業に必要な物

私の愛用のコテは、85Wの350℃自動温度調節機能付きのPX-335です。(ES‐335じゃありませんよ…。)

取り除くハンダは、コテの先でサッと掃えば ある程度取り除けますが、高熱のハンダが飛び散るので、はんだ吸い取り線を使います。

シールドのような網線に吸着させる方法です。

銅製の網線なので古いものだと かなり過熱させないと 吸い上げが悪くなります…。

部品の取外しは、表から部品を引っ張りながら 裏のハンダをコテで溶解させるという作業になるので、コテを頻繁にコテ台に置くことになります。

コテ台の代用品で済ませようとすると、火傷や火事の原因になりますので 必ず準備することをお勧めします。(私は過去に代用品にコテを載せといたら いつの間にか滑り落ちていて 床を焦がしてしまいました…焦げ臭かったので気付いたのですが、その痕跡を見るたびに反省しています。)

部品の取外し終了

今回はFET(トランジスタ)と抵抗器の5つの部品を取り外しました。

ここまでで2時間ほどかかっています…。

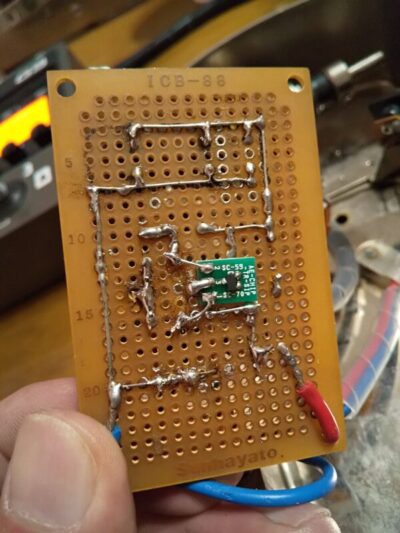

部品は出来るだけ再利用したいので、丁寧にハンダを取り除いた結果、ユニバーサル基板の裏側はこの画像にようになりました。

このくらいのダメージなら 次の工程に移ることができます。

新たな部品の取り付け

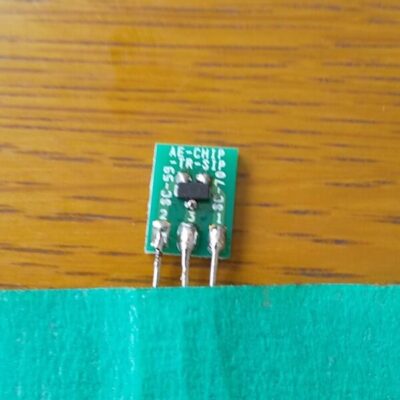

今回はFET(トランジスタ)の 2SK209-BL チップを取り付けますので、チップ用の変換基板を使用します。

画像の通り トラスロッドレンチと比較すると、凄く小さいです…。

チップは2㎜くらいしかないので、クシャミをすると飛んでしまいそうです。

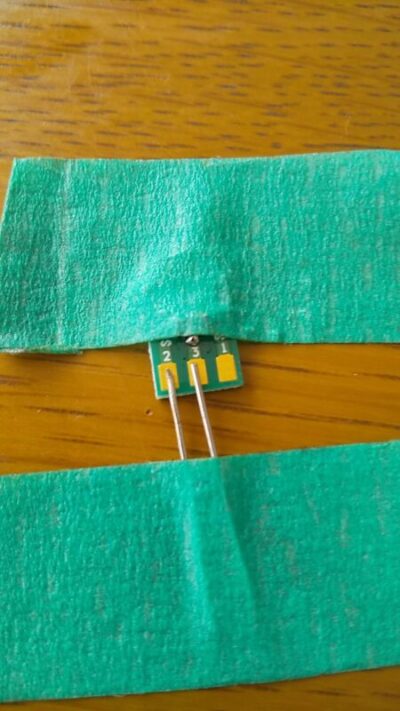

チップと変換基板一式の作成

まず、変換基板とチップをテープで仮止めして接点をハンダ溶接します。

変換基板の接点は、左上が2番に 右上が1番に 中央の1箇所が3番に内部で既に結合され出来ています。

微量のハンダでよいので、ハンダ付けの経験が少々必要かもしれませんね…。

脚の溶接…実はコレが後になって課題になってしまうのですが…。

FETの 2SK209(2SK117同等) 一式が綺麗に出来ました。

変換基板一式のマウント

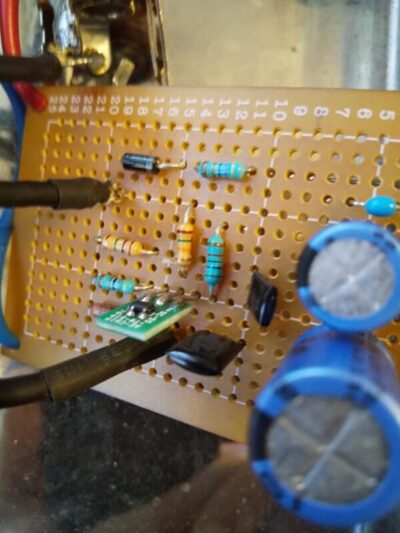

先に簡単な2種類の抵抗器の取り付けは済ませましたので、いよいよ 先ほど作った 2SK209 搭載の変換基板のマウントです。

変換基板に付けた3本脚はメイン基板に差し込んだ後 裏側の接点でハンダ溶接させたのですが、その際にコテの熱が 表にある変換基板の足の接点に伝わってハンダを溶解してしまいそうなのです…。

疎通テスト失敗

とりあえず、予定していたハンダ作業を終えて、恐る恐る疎通テストをしてみたのですが…

ありゃ~反応がありません!

目視で誤配線の系統チェックをしたのですが、間違いはありません。

誤配線でよくあるのは、アース方向への接続不良で、そういう場合にはブーッという激しいBEEP音がするのですが 全く無反応…。

そこで考えられるのは ①どこかで断線している ②部品の不良 ③FETのGLクラスからBLクラスに変更したことによる誤り…。

予備パーツ交換とテスト続行

②の疑いについて、各パーツにテスターをあててみると、入力インピーダンスに関係する抵抗器の値が想定外の値だったので、早速これを交換。

(あとでよく考えれば、これがおかしくても通電反応するので原因はこれじゃないですね… )

また、トランジスタやICの初期不良は珍しくないので、FETチップと変換基板の一式をもう一つ作成して交換に備えました。

次に、先ほどはパーツの個体チェックをしましたが、今度は系統にテスターをあてて導通チェックをしていくと、2箇所で「???」となりました。

1つ目は危惧していた 変換基板側の脚の接点付近

2つ目はメイン基板の裏側で変換基板の脚に繋がる付近

変換基板一式の取付場所の変更

この結果、変換基板一式はとても小さいので、いっその事、メイン基板の裏側に配置して 接点不良を管理し易くした方が良いと考えて この画像のように接続し直しました。

レイアウト変更というより、変換基板の取り付け位置がメイン基板の表か裏かの違いなだけです。

これにより、怪しいと思われる箇所のハンダをすべて補修して、再テストしました。

なんとコレが成功!!

聴覚インプレッション

設計上の増幅度は6dbのままなのですが、FETがBLタイプになって利得性が高くなったせいか 聴覚上の音が前のVer.より大きく感じます…。

解像度が増したので、少しシャキッとして ギターが弾き易くなってイイ感じです。

聴覚上、歪みが少し増えたように聴こえるので その分 アンプシミュレータのゲイン設定を下げる必要がありますね…。

2mm位の ちっちゃなチップで こんなに変わるんですねぇ…(笑)

作業終了に向けた組立て

線材の補修

やっと組み立て工程まで来ましたが、組み立て工程でよくあるトラブルが、ケーブルなどの線材と基板との接続部の劣化断線です…。

使い勝手に良い柔らかい線材は、絶縁チューブの中で細い線が束になってますので、何回も負荷をかけると破断し始めます。

今回も2本のINとOUTの線にハンダをしみ込ませて、基板との付け直しを施しました。

筐体の底部の組み立て終了。

プーリーと滑車への糸掛け

ボリュームペダルの糸掛けは、ちょっと慣れないと難しいかもしれないですね…。

ケブラー繊維の糸を使うのが最適ですね。

ケブラー糸については、 ↓のページに、糸掛けについて等の記事がありますので参考にしてみてください。

作業終了

これで裏ブタをして完了です。

調査の段階では、音が固くなるかもしれない…というインプレを見かけたので、作ってみなければ分からないところがありました。

いざ鳴らしてみると、私は箱ギターに少しエッジを効かせたサウンドが好きなので 丁度良い感じになりました。

まとめ

・ボリュームペダルに内蔵したプリアンプのFETを変えて、解像度と音のエッジを向上。

・この作業を契機に、入力インピーダンス 発信防止抵抗など周辺部品も交換。

・設計上の増幅度は6dbのままでも FETがBLタイプになって利得性が高くなったせいか 聴覚上の音が前のVer.より大きく感じる。

・はんだ付け基板の部品交換は、ハンダ溶解と部品の引き抜きを同時に行うので作業はやや困難。